【160】ペリー上陸で演奏された『アルプス一万尺』≫

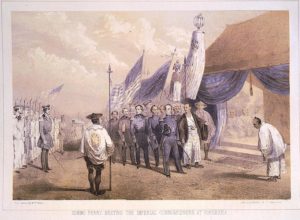

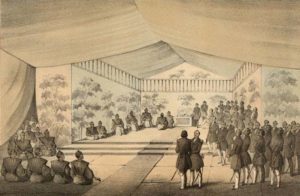

ペリー上陸、軍楽隊の演奏と共に

ペリー艦隊が浦賀に現れて7日目。

ついにペリー提督以下、300名の海兵隊員が日本に上陸します。

上陸と共に、アメリカ国歌が軍楽隊によって演奏されました。

あのアメリカ国歌をバックに勇壮と行進するペリー以下のアメリカ軍。

イメージしただけでドラマチックです。(私の脚本でも当然描いています)

【159】感動の合衆国大統領国書≫

ペリーが持参した大統領国書 全文

偉大なる善き友へ。

アメリカ合衆国海軍の最高位士官であり、貴帝国を訪問中の艦隊総司令官であるマシュー・C・ペリー提督に託し、この国書を謹呈する。

私は陛下と陛下の政府に最も親愛なる気持ちを抱き、提督派遣については、合衆国と日本が友好関係を築き、お互い貿易すること以外の如何なる意図もないことを、皇帝陛下にはっきり申上げるようペリー提督に命じている。

合衆国憲法と法律は、他国の宗教や政治に関する如何なる干渉も禁じている。

ペリー提督には特に、貴帝国の平安を乱す如何なる行為も差し控えるよう命じている。

アメリカ合衆国は大西洋から太平洋までつながり、我がオレゴン領とカリフォルニア州は貴帝国に相対する位置にある。

我が蒸気船は、カリフォルニアから日本まで18日で航海できる。

【158】ついにペリー来航≫

ペリー来航

58番目の記事にて、ようやくペリーが来日しました。

嘉永6年6月3日(1853年7月8日)、ペリー艦隊4隻が浦賀に出現します。

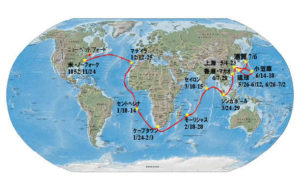

ペリーは実は、太平洋を渡ってきたのではありません。

4カ月半かけて地球の4分の3回って、インド回りでやってきました。

ペリー側はそれを意図的に隠して「アメリカから20日で来られる」と強調し、実はまだ机上計算でしかなかった太平洋航路を使っているフリをするのです。

【157】ペリーの名や艦名、目的、時期さえ知っていた≫

クルティウスの書簡

その書簡は長崎と天文方、二つの訳文がなされました。(日蘭学会誌第13巻2号)

北アメリカ合衆国政府が日本に向けて同国との貿易関係を結ぶため、合衆国大統領の日本皇帝宛ての書簡一通を携え、かつ数人の日本人漂流民を連れた一使節が派遣させるとのことであり、また、北アメリカ人の為に、日本の一つの適切な港に石炭を貯蔵できるための許可を求めるとのことですが、その港を彼らは、彼らがカリフォルニアとシナとの間に計画している蒸気船の航行にとって必要としているとのことです。

予想される軍艦名は、軍用蒸気フリゲート艦サスケハンナ、コルベット艦サラトガ・プリマス他二艦が現在シナ海域にあり、最近受け取った幾つかの報告によれば、同海域には蒸気艦ミシシッピー、プリンストン、ブリック艦ペリー、運搬船サプライがいて、遠征指揮官は准将オーリックから准将ペリーに代わったとのことです。

第一次・第二次ペリー来航とほぼ合致しています。

当時のサンフランシスコ、おびただしいマストが見えます

【156】ペリー来航を知らせたクルティウス≫

出島にクルティウス来日

ペリー来航1年前、オランダ商館長(カピタン)にヤン・ドンケル・クルティウスが就任します。

出島で作成したオランダ風説書に加え、パタヴィアで作成した別段風説書をもって、1年後のペリー来航を幕府に知らせます。

来日1か月後には阿部・忠固政権は『軍艦・大砲建造の意見書』を将軍家慶に提出。

これだけのスピードで過去2百年余りの法律を変えようと動く政権を『無能』呼ばわりする歴史家がいらっしゃるのは、私には理解に苦しみます。

【155】マンジローとルーズベルト家とペリー家≫

ホイットフィールド家とデラノ家

漂流したジョン万次郎を保護し米国で養子として育てたウィリアム・ホイットフィールド船長。

ホイットフィールド家の向かいに住んでいた船乗り仲間のワレン・デラノは万次郎のことを可愛がりました。

このワレン・デラノは、フランクリン・D・ルーズベルトの祖父にあたります。

ルーズベルトのミドルネーム、Dこそが『デラノ』です。

F・D・ルーズベルトは万次郎の長男に手紙を書いたこともあります。

【154】非常の人、佐久間象山≫

非常の人、佐久間象山

非常の時には、門閥制度の上に安住した地位の高い人は何の役にも立たない。

その制度の下で尊ばれたエートスの人ではなく、その制度を超越するような非常の才が出現しなければならない。

いや、そのような人物しか非常の時を乗り切り、新しい時代を切り開いていくことができないのである。

非常の才とは何か。それは象山でいえば、ペリーのたった4隻の軍艦とその行動を見て一瞬の内に「これはアメリカと戦争したら勝てない」と見抜く観察力と知識である。

いや、すでにそのことをアヘン戦争の情報から判断して「西洋式の軍艦や大砲を作らなければ、日本はアヘン戦争における清国と同じように負ける」と予言する能力である。

【153】島津斉彬の輝かしい実績≫

島津斉彬の功績

島津斉彬が薩摩藩主となったのはなんと45歳。

それまで父・斉興が家督を譲らなかった為で、異国船襲来に際して同志である斉彬を藩主にすべく阿部正弘が介入して藩主にした、といういきさつがあります。

そして亡くなったのは50歳、実質5年しか活動していませんが輝かしい実績を残しています。

・洋式帆船、反射炉、溶鉱炉の建設

・ガラス、ガス灯などの製造

・ジョンマンジローの保護

・西郷隆盛の登用(これが何よりすごい)

・日本最初の国産蒸気船『雲行丸』開発成功

・日本人で初めて写真を撮ったのも斉彬

【152】直弼に関する同一史料の記述が東大と博物館で違う≫

直弼に関する史料は信ぴょう性が低い

忠固が老中となって2年後、井伊直弼が36歳で彦根藩主となり政治舞台に登場します。

直弼は31歳で初めて江戸城に上府し人脈がない、そして非常に後ろ向きな性格、ということはこれまで述べました。

ここでは直弼にまつわる史料の信ぴょう性について述べます。

このサイトの阿部正弘評も福山藩家臣が残した史料を基にしたものも多く、関係者が自分の殿様を贔屓目に書いてしまうのは前提としなければなりませんが、直弼関連についてはそれを勘案しても信ぴょう性に甚だ疑問があります。

東大と彦根城博物館の同じ写本の記述が違う

直弼の側役・宇津木六之丞が直弼没後に中心となって編纂した「公用方秘録」には写本が幾つかあります。

東京大学史料編纂所の「維新史料綱要データベース」にある「公用方秘録」の記述分には井伊直弼いわく「最後は、自分1人で責任を取る」と言ったと書いてある。

しかし、彦根城博物館の同じ史料には「諸大名の意見聴取の上の決定であれば良いが、さもなければ世間でかれこれ異論を唱え、天皇の逆鱗にも触れる」と宇津木が言うと、井伊直弼は「それに気付かなかったのは無念だ」と言った、と書いてあるといいます。

この彦根城博物館の史料を良く知る歴史学者は、明治政府に提出された、すなわち東京大学史料編纂所にある史料は、この部分が改竄され提出されたものらしい、というのです。

詳細はこちらのサイトをご覧いただくとして、掃部山の銅像の話をはじめ、基本的に直弼に関する史料は信用できません。

【151】第2のマンジロー・音吉≫

幸運のマンジロー、不遇の音吉

第2のマンジロー・音吉を知っていますか?

ジョン・マンジローはご存じと思います。

子供の頃に遭難して太平洋で操業していたアメリカ捕鯨船に救助され、そのまま米国に渡って教育を受け、青年になって日本に帰ってきて日本の開国に際し助力した人物です。

マンジローが帰国したのが琉球で、しかもその時の統治者が島津斉彬だったというのがマンジローの幸運でした。

英明な斉彬だからこそマンジローの価値を見抜き、中央の阿部につなげ幕臣に取り立てられることとなります。

一方の音吉、マンジローよりはるかに前なので第2というのは正確ではありません。

音吉もやはり遭難し米国船に救助されるわけですが、音吉が帰国しようとして起きたのがあのモリソン号事件なのです。

人気の記事

- 【100】日米修好通商条約は不平等条約ではなかった カテゴリ: 日米修好通商条約

- 【164】最も印象的なペリーの日本評 カテゴリ: ペリー/アメリカ

- 【101】江戸幕府が既に『大日本帝国』を名乗っていた カテゴリ: 江戸幕府

- 【123】日本初の外資系企業は カテゴリ: イギリス/外資企業

- 【125】南京条約、香港がイギリスへ カテゴリ: イギリス/外資企業

- 【130】恐るべき佐久間象山の『海防八策』 カテゴリ: 佐久間象山/吉田松陰

- 【163】ペリーの知られたくない事実を知っていた日本 カテゴリ: ペリー/アメリカ, 江戸幕府

- 【112】江戸幕府の出世コース カテゴリ: 江戸幕府

- 【124】アヘン戦争から日本の近代史が始まった カテゴリ: イギリス/外資企業

- 【129】実はオランダ語の日本語 カテゴリ: オランダ/蘭学者

最近のコメント