【809】第1話 C1 『奏者番』≫

○江戸城・西ノ丸

赤ちゃんが抱かれている。

N「阿部正弘は文政2年(西暦1819年)10月16日、備後福山藩主・阿部正精の五男として江戸西の丸屋敷で生まれた」

少年時代の阿部。

夜、灯りの中で本を読んでいる。

家督を相続している阿部。

奏者番、寺社奉行の任命を受けている阿部。

N「天保7年(西暦1836年)12月25日、17歳で家督を相続し、3日後の12月28日従五位下伊勢守に叙任、以後天保9年(1838年)19歳で奏者番に、天保11年(1840年)21歳で寺社奉行にと、異例の速さで出世し今に至っている」

【808】第1話 B4 『忠優、寺社奉行更迭』≫

○江戸城・外観

○同・評定の間

老中3名が最上座に並んで座している。

中央に座る老中首座・水野忠邦。

『老中首座・水野越前守忠邦』

右に真田幸貫。

そこから横向きに並ぶ若年寄陣、そして三奉行陣、目付陣ら。

阿部、鳥居も同席している。

阿部「いったい高島殿は何の罪を犯したというのです?」

目付「謀反の罪です」

阿部「謀反!?」

【807】第1話 B3 『蛮社の獄』≫

○御白洲

公事場に大草が座っている。

縁側上段に崋山。

一冊の本が提示される。

表紙には『慎機論』との文字。

大草「これはそちが書いたものに相違ないな」

崋山「相違ございません」

大草「ここにこう記してある。『これほど日本が外圧による国難に直面しているにもかかわらず、幕府上層部にはきちんと対応する人物がいない。国際情勢を知ろうとする気概もなければ、江戸城内において賄賂を横行させる権臣ばかりである。また本来こういう際に精神的な助言をすべき儒臣がまた、志が低く堕落しきっている』」

みるみる顔が青ざめる崋山。

【806】第1話 B2 『鳥居耀蔵』≫

○市中・崋山宅

崋山宅を家宅捜索している役人。

『渡辺崋山宅』

たくさんの書物などを押収している。

N「天保10年(西暦1839年)5月14日、渡辺崋山・高野長英ら蘭学を研究する者たちが逮捕された。天保年間は江戸で蘭学が隆盛し、新知識の研究と交換をする機運が高まり、医療をもっぱらとする蘭方医とは別個に一つの潮流をなしていた。崋山自体は蘭学者ではないが、高野長英や小関三英が崋山への蘭学の知識提供者であった。この潮流は旧来の儒者・国学者たちからは蔑みをこめて「蛮社」(南蛮の学を学ぶ集団)と呼ばれ、この言論弾圧は後に『蛮社の獄』とよばれることとなる」

【805】第1話 B1 『渡辺崋山』≫

○江戸城の堀(朝)

荘厳にたたずむ江戸城。

見える門は桜田門である。

『桜田門』

桜田門から三宅坂へ目線が進む。

『三宅坂』

そして半蔵門に至る。

『半蔵門』

堀の向かい側、現在の国立劇場敷地に建つ屋敷。

【174】描かれた柿図にみる将軍・家定≫

家定は無能とされているが

ペリーが日本を離れて10日後に将軍家慶が亡くなり、その5か月後に息子・家定が将軍に就任します。

家定は病弱で暗愚、その評価は最低レベルです、忠固と同様に。。

ですが、それも政敵の立場であった松平春嶽やその家臣の中根靱負の書いた『昨夢紀事』が現在の歴史学に大きく採用されているからであって、このサイトは忠固と同様、家定が無能だとは評価していません。

むしろ幼いころから暗殺者と闘いながら、したたかな面を備えていたと考えています。

【173】幕府史上、圧倒的な改革≫

怒涛の改革

ペリー離日から10日後、6/22将軍家慶崩御。

喪が明けるまでは控えていたのでしょう、8月に入ると堰を切ったように怒涛の変革を開始します。

8/1 ペリー国書を一般市民にまで公開

8/6 高島秋帆、出獄

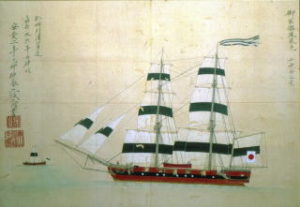

8/10 水戸藩に西洋船『旭日丸』の建造を許可

8/26 台場造営を命令

9/8 浦賀奉行に西洋船『鳳凰丸』建造を命令

9/15 大船建造解禁

10/8 永井尚志を目付に登用、岩瀬忠震を後任の徒頭に

10/18 斉昭、大筒74門を献上

11/6 斉彬、15隻の艦隊製造を許可される

11/7 万次郎、旗本格で登用

11/23 将軍家定、就任

【172】プチャーチンの動きの裏には≫

プチャーチンの慌ただしい動きの理由とは

1953年10月18日に樺太領有を主張したロシアのプチャーチン。

10月23日には一旦長崎を離れ、上海に戻ります。

そして、12月5日に再び長崎に来航、川路聖謨らと国境画定・和親交渉を再開。

翌1月6日交渉打ち切り、8日には慌ただしく長崎を出港。

14日にはペリーが再来航-、というまさに怒涛の展開がなされます。

この流れの裏では現代も続く大きな世界の流れがあります。

【172】ロシア、サハリンが島であることを確認≫

プチャーチンとは別のロシア一団

ペリー同様かつ同時期、日本と開国交渉をしたプチャーチン。

そのプチャーチンとは全く別行動で、日本に来た一派がいます。

それが北方シベリアからアムール川を伝ってサハリンを調査していた一団です。

東シベリア総督ニコライ・ムラヴィヨフを中心に、ゲンナジー・ネヴェリスコイが実際に樺太周辺を探検しました。

ネヴェリスコイは1849年、樺太が島であること(船が航行可能であること)を確認します。

【171】ロシア、樺太の領有を主張≫

プチャーチンが樺太領有を主張

始めはプチャーチンは和親交渉しかしませんでした。

ロシア皇帝の国書には和親条約に関することしか触れられていなかったからです。

しかし、コルサコフ大尉から樺太のクシュンコタン占領の報を聞き、「樺太のロシア領有」を主張するのです。

その一か月前には松前藩からその情報を得ていたとはいえ、幕府が困難な状況に追い込まれているのが伺えます。

人気の記事

- 【100】日米修好通商条約は不平等条約ではなかった カテゴリ: 日米修好通商条約

- 【164】最も印象的なペリーの日本評 カテゴリ: ペリー/アメリカ

- 【101】江戸幕府が既に『大日本帝国』を名乗っていた カテゴリ: 江戸幕府

- 【123】日本初の外資系企業は カテゴリ: イギリス/外資企業

- 【125】南京条約、香港がイギリスへ カテゴリ: イギリス/外資企業

- 【130】恐るべき佐久間象山の『海防八策』 カテゴリ: 佐久間象山/吉田松陰

- 【163】ペリーの知られたくない事実を知っていた日本 カテゴリ: ペリー/アメリカ, 江戸幕府

- 【112】江戸幕府の出世コース カテゴリ: 江戸幕府

- 【124】アヘン戦争から日本の近代史が始まった カテゴリ: イギリス/外資企業

- 【129】実はオランダ語の日本語 カテゴリ: オランダ/蘭学者

最近のコメント